令和6年度介護労働実態調査結果 離職率に関するデータを確認しましょう

「介護労働実態調査」の調査結果が発表

2025年7月28日、2005年度から続く「介護労働実態調査」が公益財団法人介護労働安定センターより発表されました。

本実態調査は「事業所における介護労働実態調査」と「介護労働者の就業実態と就業意識調査」の2種類に分かれておりますが、今回は「介護労働者の就業実態と就業意識調査」の中から、「離職(←→定着)」というテーマに沿って、事業者として特に認識・確認しておいた方が宜しいかもしれない情報・データを大きく7点ピックアップし、皆様にお届けいたします。

「この視点において、自社の実情はどうなっているのだろうか?」是非、そのような視点を持ちつつ、目を通していただければ幸いです。

「介護労働実態調査」で特に認識・確認しておいたほうが良い離職率関連データ

では、早速、中身に移ってまいりましょう。

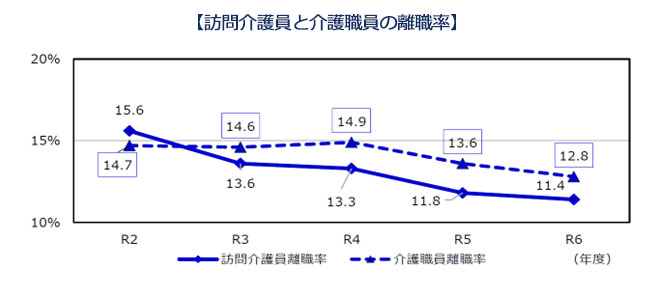

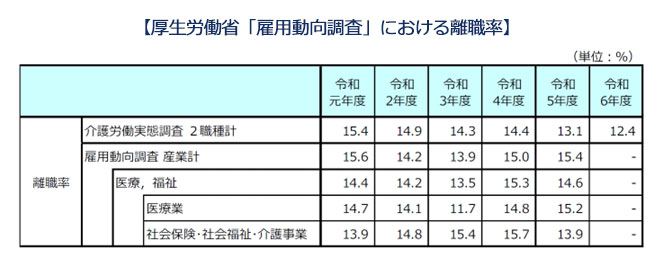

まずは「訪問介護員と介護職員の離職率」及び「厚生労働省「雇用動向調査」における離職率」についてです。

介護職員の離職率は12.8%、訪問介護職員の離職率は11.4%、と、今回の調査結果では過去の実績と比較して最も低い数値を更新しています。また、「厚生労働省「雇用動向調査」における離職率」に目を移してみると、令和6年度の数値はまだ出ていないものの、傾向から推測する限り、恐らく全産業平均よりも低い数値で収まっている可能性が高く、その意味でも注目すべきデータではないかと思われます。

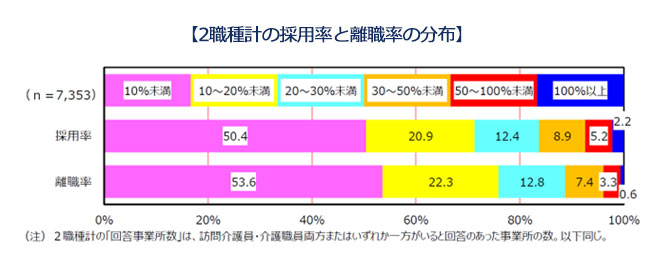

では、次のデータを確認してまいりましょう。「2職種計の採用率と離職率の分布」についてです。

離職率に関しては「10%未満」と回答している事業所が53.6%に上っています。その他の数値も含めて見る限り、また、筆者の現場感覚を踏まえても、「低い離職率で収まっている事業所」と「そうでない事業所」の2極化が現実として進んでいるのではないか、と推測できるところです(この傾向は以前からありましたが、離職率10%未満が53.6%にまで上昇しているのも注目すべきところかと思います)。

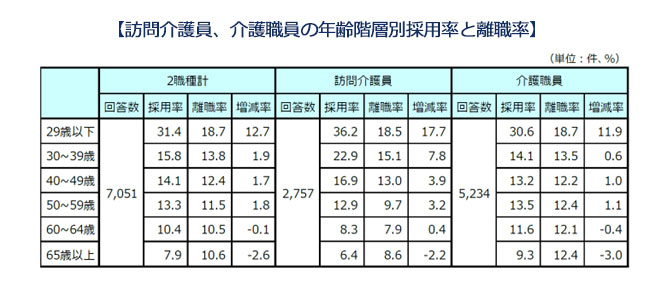

次のデータは「訪問介護員、介護職員の年齢階層別採用率と離職率」についてです。

2職種各々で見ても29歳以下、即ち若手世代の離職が多いことがわかります。転職先が業界内であれば、「流出していない」という意味でまだ安心(?)できるところではありますが、他業界へ流出している可能性もあるかもしれないことを考えると、やはりこの「若手」の離職についてはより一層、様々分析を行うことが必要ではないかな、と感じる次第です。

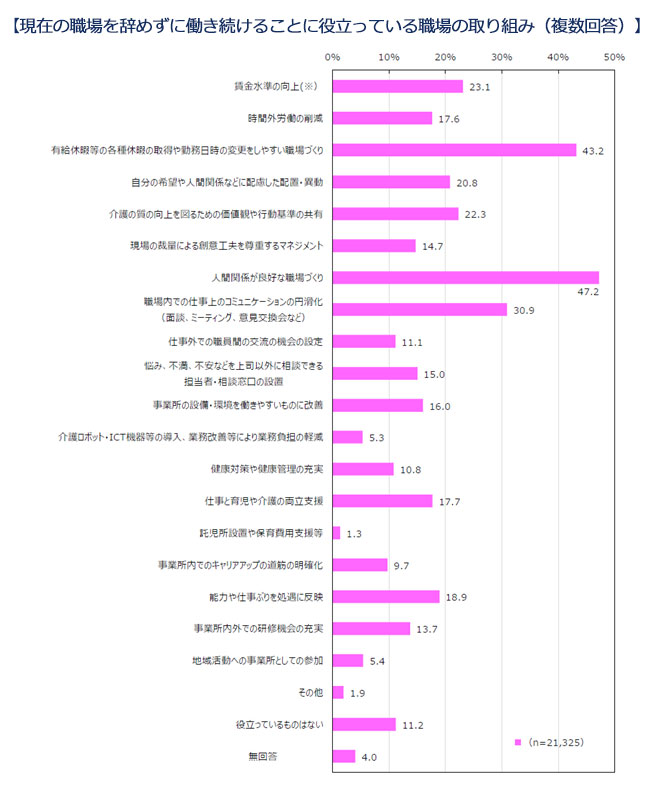

次のデータは「現在の職場を辞めずに働き続けることに役立っている職場の取り組み(複数回答)」についてです。

「人間関係が良好な職場づくり(47.2)」「有給休暇等の各種休暇の取得や勤務日時の変更をしやすい職場づくり(43.2)」が突出して高いことはあらためて注目かもしれません。一方、これらを実現するとなると、「ギリギリの人員で現場を維持する」という考えではなかなか難しいかもしれず、逆に申し上げるなら、「多少の人員余裕を許容できる程度の経営基盤をどうつくっていくか」が大きなポイントになるかもしれない、と感じる次第です。

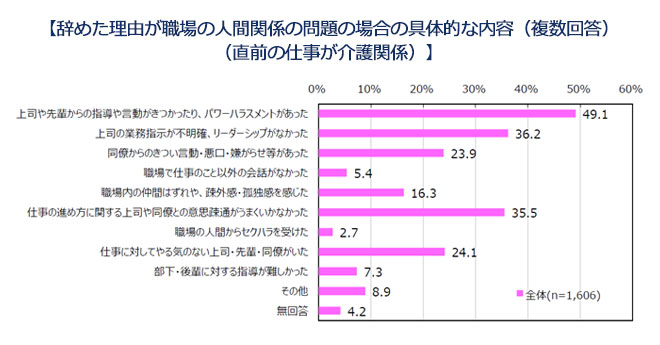

それでは最後に「直前の介護の仕事を辞めた理由」についてのデータを2つ続けて見てまいりましょう。こちらは毎年、「職場の人間関係」及び「事業理念や運営のあり方への不満」が最上位に上がってくるわけですが、それらをもう一段階掘り下げたデータを確認してまいりたいと思います。下記のデータは「辞めた理由が職場の人間関係の問題の場合の具体的な内容(複数回答)(直前の仕事が介護関係)」についてです。

大きな要因の多くに「上司」「先輩」という言葉がみられるところは要注目かもしれません。「リーダー陣の言動や振る舞いが人間関係に大きな影響を及ぼす傾向が高い」とするならば、リーダーの選抜は勿論のこと、スキル面やメンタル面においても、法人としてリーダーへのサポートをより充実させる必要があるかもしれないな、と感じた次第です。

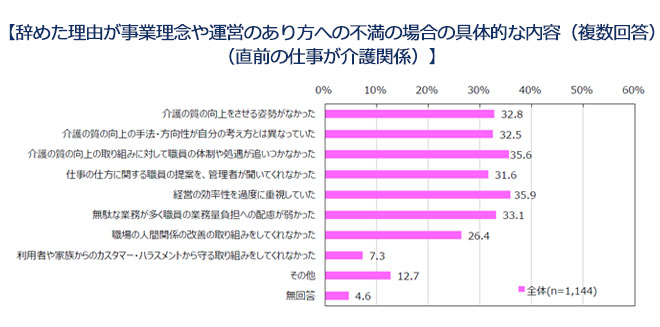

最後のデータは「辞めた理由が事業理念や運営のあり方への不満の場合の具体的な内容(複数回答)(直前の仕事が介護関係)」についてです。

人間関係に関するデータと異なり、突出した要因がない(とはいえ多くの要因が30%以上)ところが大きな特徴のように見えますが、総じて経営陣が考える「理想」と現場の「現実」のギャップに依るところが大きいかもしれず、その意味においてはこの点におけるコミュニケーションの充実がより一層求められるのかもしれないな、と感じた次第です。

自社の現状を把握し調査結果と比較することで対応を検討

以上、7点ほどデータをピックアップして概要・ポイントをお届けいたしました。まだまだ様々な視点のデータが公表されておりますので、詳細は下記URLを参照いただければと思います。

介護経営に携わる方や人事・組織づくりに携わる皆様は、自社の現状を把握し、調査結果と比較することにより、様々な気付きや学び、或いは改善のヒント等を得ることが出来るものと思われます。そのような視点で是非、本情報を有効に活用していただければ幸いです。私たちも今後、引き続き、本テーマを含め、より有益な情報や事例を入手出来次第、皆様に向けて発信してまいります。

※引用元資料はこちら

↓

事業所における介護労働実態調査結果報告書(令和6年度)

https://www.kaigo-center.or.jp/report/jittai/

(2025-8-29)